「粉瘤とはどんな病気?」「粉瘤ができやすい人ってどんな人?」といった疑問を持っていませんか?

粉瘤は、治療を受けない限り基本的に治ることはありません。そのため、粉瘤に対する知識をつけておき、粉瘤ができたときに正しく対処できるようにしておくことが大切です。

今回はキミクリナースが“粉瘤”について詳しく解説していきます🌟

1.粉瘤とは?【粉瘤の基礎知識】

-1024x479.png)

粉瘤は皮膚の下に袋状の腫瘤ができる、基本的には良性の疾患です。この袋の中に角質や皮脂が蓄積されることで形成されます。一般的にアテロームとも呼ばれ、大きさは数ミリから数センチ程度です。中央に小さな開口部があり、触ると柔らかく可動性があります。

粉瘤は時間とともに大きくなる傾向があります。多くの場合は痛みを伴いませんが、炎症を起こすと腫れて痛みを感じることがあり注意が必要です。

粉瘤の正確な発生メカニズムは完全には解明されていませんが、主な要因として「毛包の閉塞」「外傷」「遺伝的要因」などが考えられています。

粉瘤は、皮膚の清潔度とは直接的な関係がありません。体質や年齢、ホルモンバランスなどの内的要因が影響していると考えられています。そのため、清潔にしていても発症することがあり、反対に衛生状態が悪くても発症しない人もいます。

粉瘤は、皮膚があるどの部位にも発生する可能性があります。中でも特に、「顔・頭皮・首・耳の周り・背中・胸部」といった特定の部位にできやすいです。

これらの部位に共通する特徴として、皮脂腺が多く存在することや、衣服などによる摩擦を受けやすい点が挙げられます。ただし個人差も大きく、全く異なる部位に発生することもあるので、定期的に自身の体をチェックすることが大切です。

粉瘤は基本的に良性の腫瘍ですが、放置することで以下のようなリスクが生まれます。

- 粉瘤が大きくなると、目立ちやすくなり、日常生活で不快感を感じる

- 老廃物が溜まることで悪臭を放つ

- 細菌が侵入することで腫れや痛みが生じる

このような症状が現れた場合、粉瘤が悪化している可能性が高いため、病院で早急に処置してもらう必要があります。

初期段階では白色や肌色であることが多い粉瘤も、進行するにつれて黄色や黒色、青色に変色することがあるため、見た目の変化を確認してください。

粉瘤に細菌が感染すると、炎症を起こし、赤く腫れ上がって痛みを伴うことがあります。この状態は炎症性粉瘤と呼ばれ、膿が溜まり大きさが増すことが特徴です。粉瘤を放置することで、症状が悪化し炎症性粉瘤になるリスクが高まります。炎症が起きているときに無理に膿を出そうとすると、袋が破れ、周囲の組織に感染が広がり、膿皮症という状態に進行して慢性的な問題を引き起こす危険もあります。

そのため、粉瘤が赤く腫れている場合には、無理に圧迫せず速やかに医師の診断を受けて適切な処置を受けることが重要です。早期の対処により、症状の悪化を防ぎ、治療の効果を高めることが期待できます。

2.粉瘤ができやすい人の特徴

粉瘤は誰にでもできる皮膚疾患ですが、とくに下記のような方にできやすいといわれています。

- 男性

- 肌のターンオーバーが乱れやすい人

- ニキビや皮膚の詰まりを出したり潰したりする人

それぞれ解説していきます。

男性は女性に比べて粉瘤ができやすい傾向があります。これは、男性ホルモンが皮脂の分泌を促進し、毛穴が詰まりやすくなるからです。特に、背中や首、耳の後ろなど皮脂の分泌が多い部位で粉瘤が発生しやすくなります。

肌のターンオーバーが乱れやすい人は、粉瘤ができやすい傾向にあります。ターンオーバーが正常であれば古い角質は自然に剥がれ落ちますが、ストレスや睡眠不足、加齢などの要因でターンオーバーが遅れると、角質が厚くなり毛穴が詰まりやすくなります。それにより、皮脂がたまり、粉瘤が発生しやすくなります。

ニキビや皮膚の詰まりを無理に出したり潰したりする習慣がある人は、粉瘤ができやすくなります。ニキビを潰すことで毛穴の周囲にある組織が傷つき、そこに皮脂や細菌が入り込むことが、粉瘤ができやすくなる原因です。

3.粉瘤ができたあとの治療方法

粉瘤ができたあとは、皮膚科や形成外科にて以下のような治療を受けることが可能です。

- くりぬき法

- 切開法

一つずつ解説していきます。

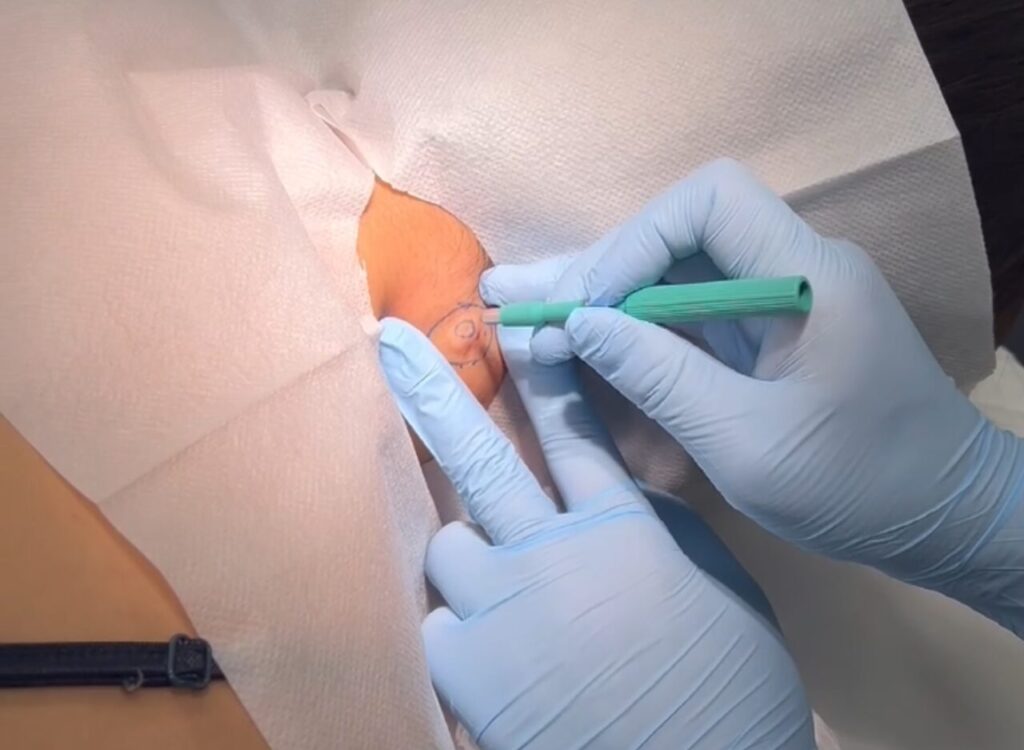

くりぬき法は、専用のトレパンという器具を用いて粉瘤をくり抜きます。くりぬき法は、術後比較的に小さな傷跡で済むことが多く、短時間で手術が完了するメリットがあります。

手順

- 粉瘤の周辺に局所麻酔をする

- 粉瘤の中心に小さな穴を開ける

- その穴から粉瘤の内容物を押し出し、袋ごと取り出す

- 必要に応じて止血し、傷口を縫合する

くりぬき法は、顔や首など目立ちやすい部位の粉瘤や、小さめの粉瘤に適しています。ただし、粉瘤が大きい場合や、皮膚と深く癒着している場合には適さないこともあります。また、袋が完全に取り除かれないと再発のリスクがあるため、術後の経過観察も重要です。

切開法は、粉瘤の周りを木の葉状に切り取って縫い合わせる方法です。切開法では、メスを使って粉瘤の袋を破らずに取り出すため、再発の可能性が低くなるメリットがあります。

手順

- 粉瘤周辺に局所麻酔をする

- メスで粉瘤の大きさに合わせて木の葉状に切開する

- 粉瘤の内容物と袋を一緒に取り出す

- 出血を止め、傷口を縫合する

切開法は、粉瘤が大きい場合や、皮膚との癒着が強い場合に有効です。さらに、背中や目立たない部位の粉瘤にも適しています。くりぬき法に比べると傷跡が大きくなりやすいというデメリットがありますが、再発のリスクを抑えたい場合には有効な選択肢となります。

4.粉瘤の予防法

粉瘤の確実な予防法は現在のところ確立されていませんが、日々の適切なスキンケアによって肌の健康を維持することが重要です。毎日の洗顔と保湿を心がけ、肌への過度な摩擦や圧迫を避けましょう。また、バランスのとれた食生活と十分な睡眠も意識してください。

粉瘤は、早期発見と適切な対処が重要です。定期的に自身の体をチェックし、気になる症状があれば速やかに医療機関を受診しましょう。医師の診断を受けることで、適切な治療によって悪化のリスクを最小限に抑えることができます。

5.粉瘤と間違えやすい皮膚の疾患

粉瘤と間違えやすい皮膚疾患については下記のようなものがあります。

- ニキビ

- 脂肪腫

- せつ

- ガングリオン

それぞれの特徴を解説します。

ニキビは、過剰な皮脂分泌やアクネ菌の増殖、毛穴の詰まりが原因で顔にできることが多いですが、胸や背中にも発生することがあります。ニキビは粉瘤と比較し、あまり大きくなることはありません。

また、粉瘤は老廃物が溜まっているため、圧迫すると強い臭気を発することがあります。炎症が起きた場合には、触れなくても悪臭が感じられることがあり、これもニキビとの大きな違いです。

脂肪腫は脂肪細胞からなる良性腫瘍で、粉瘤に比べると柔らかく、弾力があります。脂肪腫は周囲の組織と皮膜で分離しており、指で押すと皮膚とは別に動きます。

脂肪腫は特に40歳から60歳の男性に多く見られ、刺激を受けやすい場所にできることが多いです。

この中でも最も粉瘤に似ている皮膚疾患です。せつはおできの医療用語で、粉瘤が炎症を起こしたときのようにしこりのような盛り上がりができ、痛みや腫れ、赤みといった症状を伴います。

粉瘤とせつの大きな違いは盛り上がりが大きくなるスピードです。せつは突然しこりのような盛り上がりができますが、粉瘤はもともとあったしこりが腫れるという経過になります。

ガングリオンは手の指の付け根や手首に発生し、ゼリー状の物質が詰まった良性腫瘍です。関節の滑液が袋に溜まることで形成され、軟らかいものから硬いものまでさまざまです。

大きさは米粒からピンポン玉ほどまで幅があり、20代から50代の若い女性に多く見られます。

6.粉瘤に見分け方はある?

粉瘤とその他の皮膚疾患を見分けたいときは、下記のような粉瘤によくある特徴を確認してみてください。

- 中心に黒い点がある

- 痛みを伴わない

- ゆっくりと大きくなっている

- ニキビよりは大きさがある

7.まとめ

粉瘤は放置していても基本的に治ることはありません。

炎症や感染を起こす前に治療を受けた方が、傷口の大きさや術後の経過も最小限ですみます!

保険診療の適応となりますので、できものが粉瘤かどうかよくわからない方も

一度キミクリニックに診察にご来院ください🐣✨

WEB予約はこちら

WEB予約はこちら お問い合わせ・予約はこちら

お問い合わせ・予約はこちら